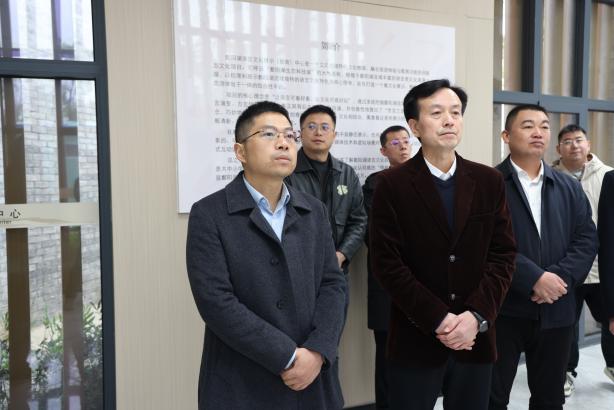

11月18日,国家语言文字推广基地(九江学院)实践站——鄱阳湖语言文化展示(教育)中心在鄱阳湖生态科技城芳兰湖公园揭牌,九江学院党委委员、副校长吴维勇与鄱阳湖生态科技城党工委副书记、管委会主任吴炎弘共同为实践站揭牌。仪式由鄱阳湖生态科技城党工委委员、管委会副主任蒋丰文主持,九江学院和鄱阳湖生态科技城相关部门负责人和专家学者共同出席。

吴维勇表示,实践站的建立是高校服务地方文化建设的重要举措,语言文字推广工作与景区文旅结合是语言文字工作的创新。九江学院将充分发挥国家语言文字推广基地的学术与人才优势,深入挖掘鄱阳湖流域丰富的语言文化资源,推动校地协同创新,让珍贵的“芳言兰语”焕发新的生机,为中华优秀传统文化传承发展贡献力量。

吴炎弘表示,该中心是科技城文化建设的重要成果,相信实践站将为市民和游客提供高品质的文化体验空间,有效提升芳兰湖景区的文化品位,进一步推动文旅深度融合与区域文化认同。同时,希望九江各高校进一步深化校企合作,为科技城高质量发展贡献更多人才力量。

在项目负责人的详细介绍与引导下,与会嘉宾实地考察了中心三大核心展区:

浔音寻根展区:通过校地合作采集的方言成果,以互动方式系统保存并生动再现濒临消逝的九江乡音。

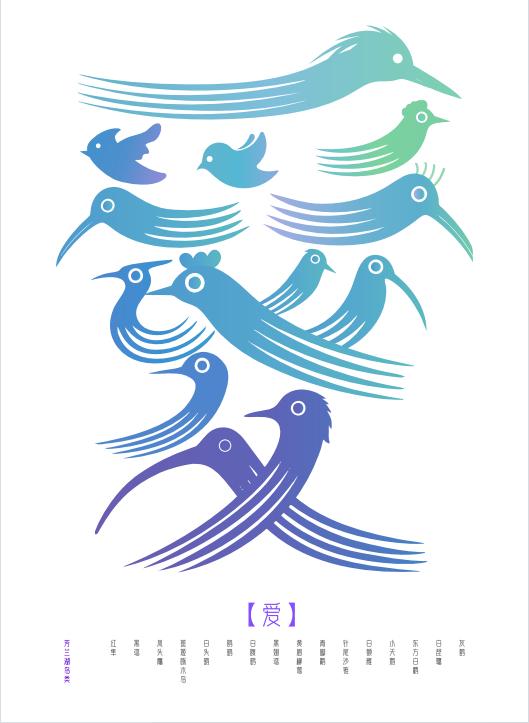

生活有“字”展区:依托校企合作开发的文字艺术装置,让古老汉字在当代生活中焕发新的情感与活力。

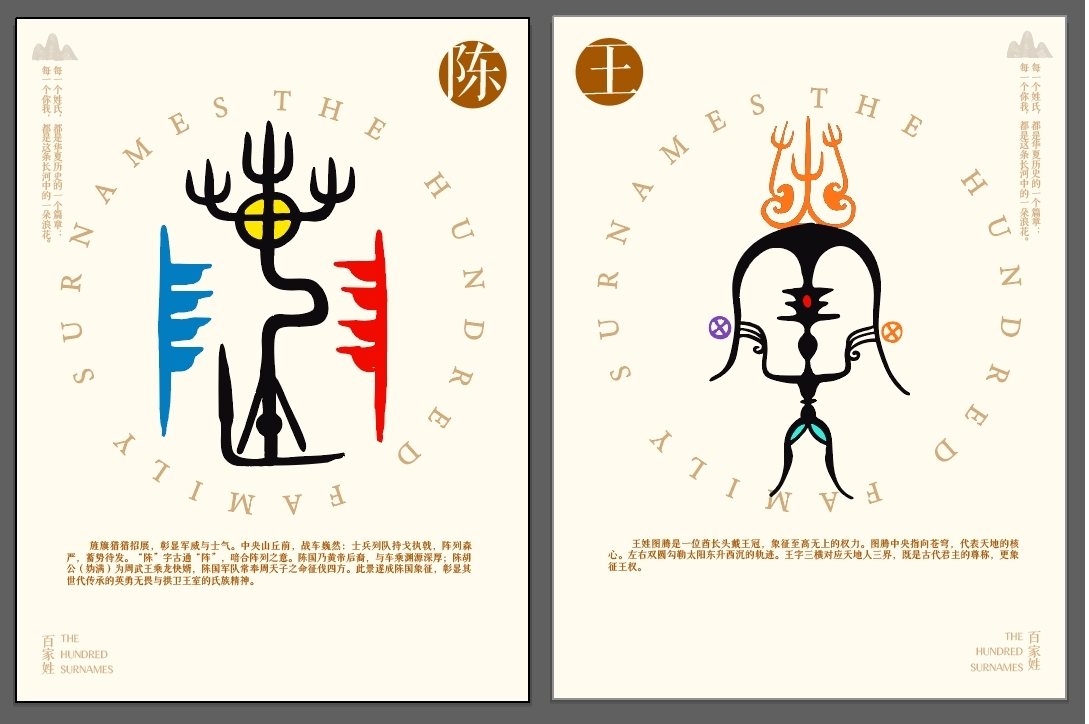

寻姓问“字”展区:将学术研究与现代设计相结合,创新诠释百家姓文化,激发公众对姓氏渊源与汉字美学的兴趣。

中心特别设有非遗语言文化专区,系统梳理并展示了根植于鄱阳湖流域的丰厚语言文化宝藏。鄱阳湖流域覆盖江西绝大部分区域,孕育了极其丰富的语言本体资源与文化实践资源。

在此背景下,专区重点呈现了已被列入国家及省级非物质文化遗产的代表性项目:从承载着水域生活智慧的鄱阳湖秧号、渔鼓,到展现民族风情的畲族山歌、客家山歌,再到赓续红色血脉的方志敏故事、江西红色歌谣。这些珍贵的“鄱湖语脉”共同构成了一座巨大的文化宝库,它们不仅是地域文化的鲜活记忆,更为加快构建中华民族共同体话语体系、铸牢中华民族共同体意识提供了深厚滋养与地方实证。

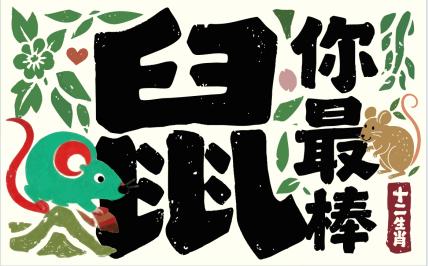

嘉宾们兴致勃勃地参观了由九江学院文学院师生团队精心设计的文创产品展。这些产品深度挖掘鄱阳湖流域的语言文字与非遗元素,将学术研究成果转化为一系列兼具文化内涵与实用美学的创意商品,如方言主题文创、文字设计衍生品等,赢得了在场领导与企业代表的高度评价。大家一致认为,这批文创产品是高校学术资源创造性转化的一次成功实践,有效推动了地方语言文化从学术研究走向大众生活,为文化传承注入了新的活力。

鄱阳湖语言文化展示(教育)中心是一个立足地域文化特色、融合旅游体验与教育功能的创新型平台。中心充分整合高校、政府与企业三方资源,以鄱阳湖流域语言文化为基础,梳理区域语言文字发展脉络,结合芳兰湖景区旅游资源,开发出“芳言兰语”系列文化产品。秉持“让语言可看好看、让文化可感好玩”的理念,综合运用平面图画、立体浮雕、互动课堂等形式,开展语言文化展示与教育。该中心不仅搭建了高校服务地方的文化桥梁,探索了文化遗产可持续发展新路径,也为公众系统感知鄱阳湖文化魅力提供了重要窗口。

文学院供稿

责编:向真 审核:李勤合 汪浩

赣公网安备36040202000313

赣公网安备36040202000313